Sono

nato a Marzabotto, nell’Appennino bolognese, il 19 novembre 1930

da famiglia contadina, ultimo di quattordici fratelli figli di

Attilio e Fulvia Paganelli. Nel 1932 per esigenze famigliari,

a Marzabotto non c’era più lavoro, ci siamo trasferiti a Bologna

dove il babbo lavorava come operaio agricolo. Qui ho frequentato

le scuole elementari fino alla seconda poi subito a lavorare come

garzone sempre nel mondo agricolo. Avevo dieci anni nel giugno

1940 quando ho appreso che l’Italia era in guerra. Per me non

è cambiato nulla, lavoro e fatica ogni giorno come sempre. Di

diverso vi era solo che alla sera ascoltavo i discorsi del babbo

e della mamma preoccupati per due dei miei fratelli, uno in fanteria

combattente in Africa e l’altro nei bersaglieri dislocato in Sardegna.

In casa nostra non si è mai fatto politica o meglio le idee del

babbo non erano certamente accondiscendenti con il regime, anzi…..

Agli

inizi del 1943 ho cominciato a sentir parlare e a capire le parole

resistenza, democrazia, libertà, in particolare da mio fratello

Renato il più vicino di età. Con gli avvenimenti legati all’armistizio

dell’8 settembre, Renato ha scelto subito la lotta armata con

la formazione partigiana “Brigata Bianconcini”, ed io, pur essendo

poco più che un ragazzo fra i tredici e i quattordici anni ho

sentito mio dovere mettere in pratica il pensiero politico con

il quale ero stato cresciuto, confidando la mia volontà al babbo.

Come uomo con i suoi ideali non poteva certamente opporsi alla

mia scelta, come padre mi raccomandò le solite cose; stai attento

che non è un gioco. Entravo così nella clandestinità, aiutato

o se vogliamo dire “raccomandato” da mio fratello Renato che mi

convinse a non unirmi a lui nella stessa formazione, in modo da

diminuire la possibilità di essere catturati o uccisi entrambi,

presentandomi a Mario Musolesi comandante della formazione partigiana

“Stella Rossa” che operava nel territorio di Vado, Monte Sole,

Monzuno, nell’Appennino bolognese. Ovviamente per la mia giovane

età non mi lasciavano partecipare ai combattimenti ma venivo utilizzato

come staffetta, ribattezzandomi subito “il balilla”. Man mano

che i mesi passavano le azioni contro i tedeschi si facevano sempre

più cruente con morti e feriti da entrambi le parti. Dopo quasi

un anno di vita in montagna fra staffette e azioni di guerra vere

e proprie, nel settembre 1944 durante uno scontro con i tedeschi

rimasi ferito ad una gamba. Caricato con gli altri feriti venni

trasportato presso un ospedale da campo in località Pieve Santo

Stefano in Toscana dove fui curato e dove rimasi per la convalescenza.

In Toscana si stavano concentrando le forze alleate e reparti

dell’esercito italiano inquadrati nel Corpo Italiano di Liberazione,

ed io e mio fratello, che nel frattempo mi aveva raggiunto, si

ragionava sul da farsi e come continuare la lotta intrapresa.

Infine la decisione, o meglio, riuscii a convincere mio fratello;

lasciamo entrambi la lotta partigiana clandestina e ci arruoliamo

volontari nell’esercito italiano. Nei primi giorni di gennaio

del 1945 dimesso dall’ospedale, sappiamo che a Scarperia è operativo

un campo di smistamento alleato e la ci dirigiamo. Come italiani

veniamo indirizzati presso il comando del Colonnello Galliano

Scarpa comandante del Reggimento Fanteria Speciale “Legnano”.

Dopo un primo momento di imbarazzo dovuto alla mia età, ero minorenne,

ma di fronte alla mia risolutezza, accoglie la nostra richiesta

di arruolamento volontario assegnandoci entrambi alla 108ª compagnia

del Battaglione Alpini “L’Aquila”, mio fratello come autista ed

io quale conducente muli delle salmerie. Qualche giorno dopo ero

vestito in divisa militare con tanto di cappello, penna nera ed

un bel mulo. Non ricordo quale fosse il suo “vero” nome di matricola,

io lo chiamavo “la checca” in onore al mio soprannome “il checco”

diminutivo di Francesco. Forse in quel momento non mi rendevo

esattamente conto cosa significasse veramente essere “Alpino”

ma ben presto ho capito. Mi hanno certamente aiutato i “veci”

reduci della Grecia e della Russia con i loro “racconti” e con

l’esempio della loro “alpinità” vissuta per l’onore delle “fiamme

verdi” e della “penna nera”.

|

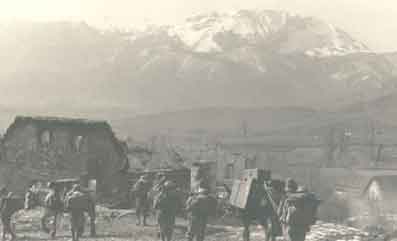

Le salmerie della 108ª

compagnia in marcia dal Passo della Raticosa

verso il fronte

emiliano.

L’ultimo a destra, di spalle, Francesco Ventura.

|

|

Un momento di sosta della

108ª compagnia durante la marcia verso

la prima

linea.

Al centro sotto la finestra Francesco Ventura.

|

Il

10 di marzo del 1945 ci giunge l’ordine di avanzata per entrare

in linea. Tutto il Reggimento, del quale fanno parte oltre al

Btg. alpini “L’Aquila”, il Btg. alpini “Piemonte”, il Btg. Bersaglieri

“Goito”, 2 compagnie mortai, 3 compagnie armi accompagnamento

e 4 compagnie comando e servizi, è in marcia per la direttrice

Scarperia, Passo della Raticosa, Monghidoro, La Martina, Cà del

Vento, Parrocchia di Vignale, Montecorona. Il mio battaglione

viene dislocato a Montecorona; siamo in linea! Poi di nuovo avanti

per la Valle Idice oltrepassando Monterenzio fino alla delicata

e strategica località Cà di Bazzone dominata dall’alto da una

forte posizione nemica. Qui il 23 marzo durante una pattuglia

per esaminare la possibilità di strappare quella quota al nemico,

cade eroicamente il nostro comandante di Battaglione, Maggiore

Augusto de Cobelli, che verrà decorato di medaglia d’oro al valor

militare. Finalmente il 10 aprile un nuovo ordine; avanzare a

tutti i costi, direttrice Bologna! Possiamo finalmente vendicare

il nostro Magg. De Cobelli. Occorrono dieci giorni prima di arrivare

a Bologna, dieci giorni di aspri combattimenti ma anche di decisa

volontà. Sappiamo che il nostro fratello Btg. alpini “Piemonte”,

al quale è stata assegnata un’altra direttrice, ha l’ordine di

raggiungere Bologna nella mattina del 21 aprile, ed infatti alle

ore 6 giunge a Porta Santo Stefano per sfilare poi nel centro

della città. Il Btg. alpini “L’Aquila” ha invece l’ordine di retroguardia,

infatti la nostra direttrice è la Via Emilia. Entriamo nella periferia

di Bologna nella zona del quartiere San Donato alle ore 6 del

pomeriggio. Le salmerie ed i muli vengono sistemati nelle scuole

“Giulio Giordani” che sono a cento-centocinquanta metri da casa

mia. La nostalgia di casa è forte, desideravo tanto poter abbracciare

e tranquillizzare babbo e mamma che non sapevano che ero così

vicino. Non è possibile! Devo consegnare il mio mulo in quanto

giunge l’ordine di ripartire subito. E’ notte inoltrata quando

tutto il battaglione compresi i 4 pezzi (i cari 75/13 dell’artiglieria

alpina) è caricato sui camion, senza le cucine campali a seguito

ma solo con i viveri da combattimento individuali, partiamo. Dopo

due giorni si giunge a Ponte di Legno dove siamo destinati di

presidio. La mia compagnia, la 108ª, viene poi dislocata al Passo

del Tonale per rastrellare e disarmare i numerosi sbandati tedeschi

presenti in Val Camonica. Ai primi di giugno cominciano ad arrivare

i primi fonogrammi con l’ordine di smobilitazione dei “volontari”.

Vengo chiamato a rapporto dal Col. Galliano Scarpa, comandante

del Reggimento, che dopo brevi convenevoli mi pone due possibilità:

o subito a casa in congedo per poi essere chiamato con la leva

della classe 1928 per fare i 18 mesi previsti o continuare la

naja ed in questo caso saranno conteggiati i mesi già svolti.

Sinceramente ero in serio imbarazzo, la nostalgia di casa era

molto forte e non sapevo decidermi, allora il Col. Scarpa che

leggeva il tentennamento della scelta, paternamente mi disse;

se tu fossi mio figlio ti consiglierei di toglierti il pensiero

subito continuando la naja. Se ti confermi questa è una licenza

senza data di rientro al reparto, vai a casa, saluta i tuoi, riposati

poi ritorni presentandoti a Tarvisio. Era un atto di fiducia che

non potevo non accettare. Sono passato in fureria dove ho ritirato

la licenza e la “decade” più gli arretrati, era una bella somma.

Dopo circa un mese di licenza dove ho cercato di vivere anche

gli arretrati, la bella somma era praticamente finita anche perché,

da figlio rispettoso, buona parte era stata messa a disposizione

in casa. Sono “in bolletta”, decido di partire, ed ai primi di

luglio mi sono presentato nella caserma di Tarvisio dove era in

fase di rinascita il nuovo Btg. Alpini “L’Aquila”. Sono stato

nuovamente assegnato alla mia vecchia compagnia, la 108ª, formata

ora nella quasi totalità da giovani chiamati di leva, ed essendo

il più “anziano” di servizio sono stato subito promosso caporale

ed il mese successivo caporalmaggiore. Qui sono rimasto fino alla

fine di settembre 1945 poi col reparto ci siamo trasferiti nella

nuova sede a Conegliano. Col 1° gennaio 1946 sono stato promosso

sergente con incarico di sottufficiale addetto alle salmerie della

108ª compagnia del Btg. Alpini “L’Aquila” dell’8° Reggimento Alpini

e alla fine di luglio sono stato congedato con la nomina a sergente

maggiore.

Avevo

concluso il mio servizio alla Patria ed ero fiero della mia appartenenza

ad un glorioso reparto alpino. Il 25 maggio 1950 sono stato chiamato alla visita di leva con la classe 1930 ed avendo presentato la documentazione rilasciatami dal comando del Btg. Alpini "L'Aquila" che attestava il mio "servizo militare come volontario" già svolto, sono stato lasciato in congedo provvisorio in attesa di verifica da parte dell'autorità militare. Il 4 febbraio 1952 sono stato ammesso al rinvio di eventuale chiamata alle armi in epoca da determinarsi. Finalmente il 25 maggio 1953 mi è arrivata la dispensa alla ferma di leva, ed iscritto nella forza in congedo del Distretto Militare.